뉴스룸 > 보도자료·발표문

뉴스룸

보도자료·발표문

보도자료

무탄소전력 초과수요 해소를 위한 전력구매계약(PPA) 활성화 과제

- 작성일 : 2025-07-14

- 조회수 : 408

4대 산업 무탄소전력 초과수요 21.4TWh(’42년),

연간 서울 전력소비량의 46.7%

- 저탄소전환(철강‧석화), 글로벌 원청기업 요구(반도체‧AI)→무탄소전력 수요↑

- 재생에너지 수급 개선 중(공급 증가율 8.7% >수요 5.2%)이나 여전히 부족

* 4대 산업 전력수요 중 무탄소전력 충당률주3) : 53.4%(’25년)→ 81.6%(’38년)

- [정책과제] ➊PPA 이행비용 경감 지원, ➋전력배출계수주4) 연단위 공고, ➌PPA 범위를 무탄소전력으로 확대

* 주1) 재생에너지와 원전 등 온실가스를 배출하지 않는 친환경 전력원

* 주2) 전력구매계약(PPA, Power Purchase Agreement) : 계약기간 동안 정해진 가격으로 전력을 공급받는 방식, PPA 계약이 가능한 무탄소전력원은 재생에너지로 한정

* 주3) 전력소비량을 무탄소전력으로 공급 가능한 비중 (무탄소전력 공급량 ÷ 전력소비량) 충당률이 100%를 초과할 때 기업들의 원활한 무탄소전력 수급 가능

* 주4) 전력을 한 단위 사용할 때 발생하는 온실가스 배출량

RE100 캠페인에 가입한 기업들의 평균 탄소중립 목표연도인 2042년주5)에도, 4대 에너지 다소비 산업(철강, 석유화학, 반도체, 데이터센터, 이하 ‘4대 산업’)에서만 21.4TWh주6) 상당의 무탄소전력이 부족할 것이라는 분석이 나왔다. 이는 지난해 서울시 전체 전력소비량(45.8TWh)의 약 46.7%에 달하는 규모다.

* 주5) 생산 등 경영활동에 필요한 전력량의 100%를 재생에너지원에서 조달하겠다는 글로벌 캠페인, RE100에 가입한 기업이 제출한 목표연도의 평균값

* 주6) 4대 산업 전력수요 합계소비량(308.2TWh)-재생에너지 발전량(286.8TWh) =21.4TWh

한국경제인협회(회장 류진, 이하 ‘한경협’)는 14일 「PPA 제도 활성화를 위한 정책과제」보고서를 통해 이같이 밝혔다.

저탄소전환(철강‧석화), 글로벌 원청기업 요구(반도체‧AI)→ 무탄소전력 수요↑

에너지 소비가 많은 철강, 석유화학, 반도체, 데이터센터 등 4대 산업을 중심으로 무탄소전력에 대한 수요가 높아지고 있다. 중국발 공급과잉에 시달리고 있는 철강과 석유화학 산업은 중국의 점유율이 높아지는 범용제품 대신 고부가가치 저탄소제품으로의 전환을 시도하고 있다. 철강 산업의 수소환원제철주7), 석유화학 산업의 전기가열로 NCC주8) 등이 무탄소전력에 의존하는 대표적인 기술이다.

* 주7) 화석연료 대신 수소(H2)를 사용해 철을 생산하는 기술

* 주8) NCC(나프타분해) 설비에서 필요한 열을 전력을 통해 공급하는 기술

반도체, AI 데이터센터 등 첨단산업 분야에서도 탄소 감축 열풍이 불고 있다. 애플, 마이크로소프트, ASML 등 글로벌 원청기업들은 향후 10~15년 이내에 넷제로(탄소배출량 0)를 달성하겠다는 목표를 제시했다. 이에 우리나라를 포함한 전 세계 공급업체들은 무탄소전력 사용과 탄소 감축을 강하게 요구받고 있다.

재생에너지 수급 개선 중(공급 증가율 8.7% > 수요 5.2%)이나, 여전히 부족

한경협은 4대 산업의 전력수요를 무탄소전력으로 충당할 수 있는 비율(이하 ‘무탄소전력 충당률’)이 53.4%(’25년)에 불과하다고 지적했다. 이같은 지적은 국내 기업이 소비할 수 있는 무탄소전력이 재생에너지로 한정된 데 비롯된다.

제11차 전력수급기본계획에 따르면, 2038년까지 재생에너지 발전량은 연평균 8.7% 증가한다. 이는 4대 산업의 전력소비량 연평균 증가율(5.2%)를 상회하여 재생에너지 수급이 개선될 전망이다. 그럼에도 2038년 4대 산업의 무탄소전력 충당률은 81.6%에 불과한 것으로 분석되었다. 무탄소전력에 대한 수요가 전(全)산업으로 확장될 경우 해당 충당률은 더욱 감소할 것으로 전망된다.

전력구매계약(PPA) 제도 활성화로 무탄소전력 초과수요 해소해야

[정책과제] ➊PPA 이행비용 경감, ➋전력배출계수 연단위 공고, ➌PPA 범위 확대

보고서는 전력구매계약(PPA) 제도 활성화를 무탄소전력 초과수요 해소를 위한 최우선 과제로 꼽았다. 전력구매계약은 기업과 발전사업자가 계약을 맺어 전력을 공급받는 방식이다. 기업이 사용한 전력의 에너지원을 확인할 수 있다는 점에서 녹색프리미엄주9) 등과 함께 대표적인 무탄소전력 조달 수단으로 활용된다.

* 주9) 전기요금 외에 추가로 금액을 납부하고 재생에너지 전기 사용을 확인받는 제도

[PPA 이행비용 경감] 한경협은 PPA 활성화를 위해 재생에너지 구매 시 지불하는 전력거래대금 중 망이용료, 전력기반기금 등 부대비용을 한시적으로 면제 또는 경감해야 한다고 주장했다. 이같은 주장은 PPA 제도가 활성화되면 무탄소 전력원에 대한 공급이 증가하게 되고, 궁극적으로 무탄소전력 초과수요 해소에 기여한다는 데에서 비롯된다.

실제로 해외는 PPA 확산을 위한 지원정책을 시행 중이다. 일본 경산성은 2020년부터 기업의 PPA 비용에 대한 보조금을 지급하고 있다. 또 PPA에 참여하는 발전설비 투자비에 대해서도 1/3을 정부가 지원한다. 대만은 2023년부터 PPA 망 이용료의 80%를 경감해주고 있다. 망 이용료 할인율은 매년 20%p씩 인하, 2027년에 망 이용료 할인이 일몰되는 방식으로 제도를 시행 중이다.

[전력배출계수 연단위 공고] 전력배출계수란 전력을 한 단위 사용할 때 발생하는 온실가스 배출량을 말한다. 기업은 국가 고유의 전력배출계수에 전력소비량을 곱하여 온실가스 배출량 산정하고, 이를 배출권거래제, 기후공시, EU CBAM 등 기후규제 대응에 활용한다.

다만, 국내는 국가 고유 전력배출계수가 비주기적으로 공고되어 기업의 부담이 가중되고 있다. 무탄소전력에 대한 공급이 점차 증가할수록 전력배출계수가 낮아지는데, 전력배출계수에 대한 공고가 늦어지면서 기업들의 온실가스 배출량이 과대계상될 수 있다는 지적이다. 한경협은 현재 비주기적으로 공고되는 전력배출 계수의 공개주기주10)를 최소 연단위로 설정해야 한다고 설명했다.

* 주10) 최신 전력배출계수 발표시점은 ’25년으로, 이전 발표(’22년)된 계수가 갱신되기까지 3년 소요(주요국 전력배출계수 발표 주기 : 30분 단위(英), 연단위(美))

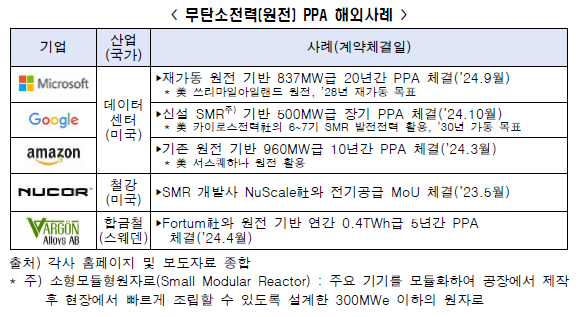

[PPA 범위 확대] PPA를 통해 조달가능한 무탄소전력원은 재생에너지로 한정되어 있다. 한경협은 여기에 현재 가동 중인 원전을 포함시키면, 무탄소전력 초과수요를 해소하는데 기여할 수 있을 것이라 주장했다. 미국, 프랑스 등 주요국처럼 PPA에 기존 원전을 포함한다면, 기업들이 경영판단에 따라 자율적으로 전력원을 선택할 수 있어 무탄소전력의 초과수요를 완화시키는 효과를기대할 수 있다.

한경협은 최근 5개년 평균 79.4% 수준인 원전의 이용률주11)을 10%p 높이고 기존 원전을 PPA에 포함시킨다면, 2042년까지 4대 산업의 무탄소전력 초과수요를 해소할 수 있을 것으로 분석했다. 무탄소전력을 재생에너지로만 조달할 수 있는 현 제도 하에서는 2042년 무탄소전력의 전력수요 충당률은 93.0%주12) 수준에 불과하나, 조달 가능한 무탄소전력원에 기존 원전을 포함시키고 동시에 원전의 이용률을 상향하면 충당률이 101.8%주13)로 8.8%p 증가한다.

* 주11) 원전 이용률 추이(한국수력원자력) : 75.3%(’20년), 74.5%(’21년), 81.6%(’22년), 81.8%(’23년), 83.8%(’24년)

* 주12) 재생에너지 기반 무탄소전력 충당률 추이 : 53.4%(’25년) →93.0%(’42년)

* 주13) 재생에너지+원전 기반 무탄소전력 충당률 추이 : 67.7%(’25년) →101.8%(’42년)

이상호 한경협 경제산업본부장은 “국내 주력산업은 경영위기와 함께 무탄소 전력 사용 요구를 직면하는 등 이중고를 겪고 있다”며, “우리 기업들이 효율적으로 무탄소전력을 수급할 수 있는 제도 환경 마련이 시급하다”고 강조했다.

※ [첨부] 활용 데이터 및 전망방법

※ [별첨] PPA 제도 활성화를 위한 정책과제 보고서