뉴스룸 > 보도자료·발표문

뉴스룸

보도자료·발표문

보도자료

취약계층 고용지표 국제비교 및 시사점

- 작성일 : 2025-06-24

- 조회수 : 580

취약계층(청년·여성·고령) 고용률주1) 개선되었으나, 여전히 OECD 중하위권

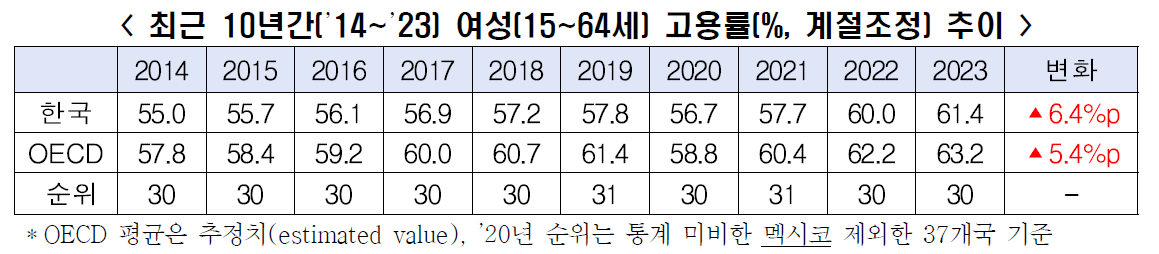

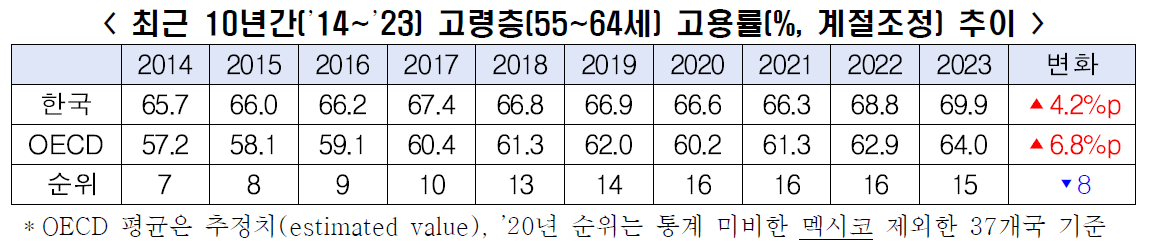

- 지난 10년간(’14~’23) ➊청년 ➋여성 ➌고령층 고용률 개선에도 OECD 순위 낮아

- [청년] 전일제 종사자주2) 감소(120만→80만), 시간제 종사자주3)는 증가(38만→56만)

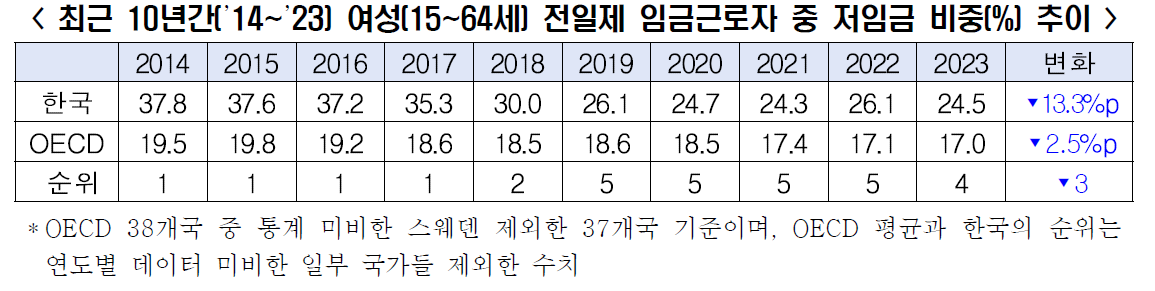

- [여성] 저임금비중주4) 개선(’14년 37.8%→’23년 24.5%), 여전히 OECD 상위권(1위→4위)

- [고령] 고령층 고용률 10년간 OECD 평균 상회, 중상위권(7~15위) 유지

* 주1) 해당 집단의 생산가능인구 중 취업자의 비율, 청년(15∼29세)·여성(15∼64세)·고령층(55∼64세)

* 주2) 15∼24세 청년 중 1주당 통상 근로시간이 30시간 이상인 경우(임금근로자·자영업 포함)

* 주3) 15∼24세 청년 중 1주당 통상 근로시간이 30시간 미만인 경우(임금근로자·자영업 포함)

* 주4) 전체 전일제 임금근로자 중위임금의 2/3 이하를 받는 여성 전일제 임금근로자 비중

지난 10년간(2014~2023년) 한국의 청년·여성·고령층 등 고용 취약계층의 고용률은 다소 개선되었으나 구조적 취약성이 여전한 것으로 나타나, 이들 계층에 대한 맞춤형 고용지원 정책이 강화되어야 한다는 주장이 제기됐다.

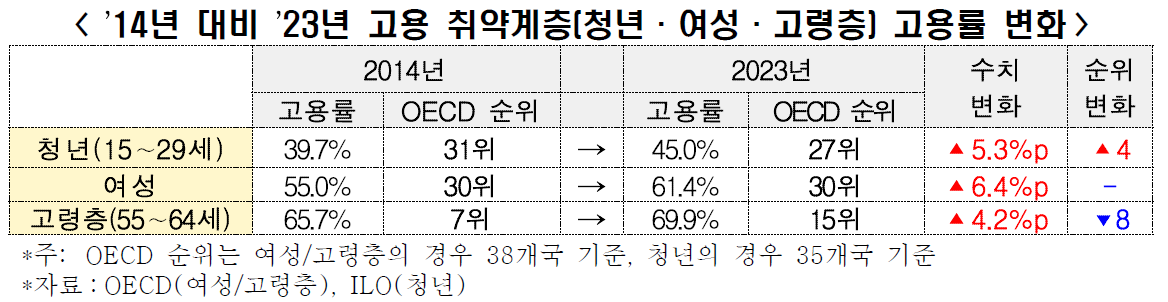

지난 10년간 청년·여성·고령층 고용률 개선 불구, OECD 중하위권(15~30위)

청년(39.7%→45.0%, 27위)·여성(55.0%→61.4%, 30위)·고령층(65.7%→69.9%, 15위)

한국경제인협회(이하 한경협)가 OECD 38개 국가의 청년·여성·고령층 고용지표를 분석한 결과주5), 고용 취약계층의 고용률이 점진적으로 나아지고는 있으나, 고용의 질적 측면에서의 개선이 필요한 것으로 나타났다.

* 주5) 국제 비교를 위한 OECD·ILO 통계는 한국 노동시장의 구조적 특성을 온전히 반영하지 못하는 한계가 있지만, 국제 비교의 객관성 확보를 위한 대표 지표로 널리 활용

지난 10년간(2014~2023년) 청년·여성·고령층의 고용률은 각각 5.3%p, 6.4%p, 4,2%p 상승했으나, 같은 기간 OECD 국가 내 순위는 중하위권(15~30위)에 머물렀다.

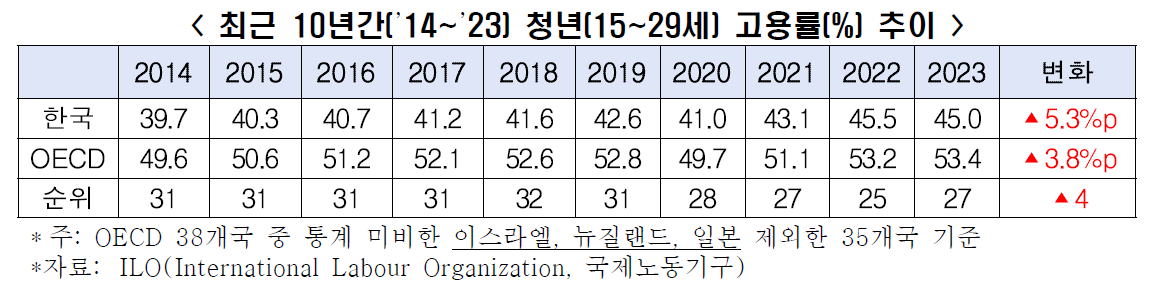

(청년) 지난 10년간 청년고용률 개선(39.7%→45.0%) 불구, OECD 하위권(25~32위)

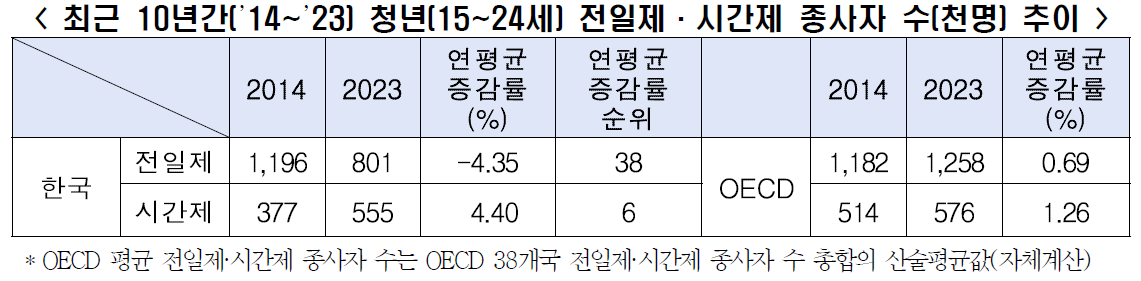

전일제 연평균 –4.4% 감소(120만→80만), 시간제는 4.4% 증가(38만→56만)

지난 10년간(2014~2023년) 한국의 청년(15~29세)주6) 고용률은 개선되었으나, 여전히 OECD 하위권에 머무는 것으로 나타났다. 한국의 청년고용률은 2014년 39.7%에서 2023년 45.0%로 OECD 평균 상승률(3.8%p)을 웃도는 5.3%p 증가했으나, 같은 기간 OECD 35개국 중 순위는 하위권(25~32위)에 머물렀다.

* 주6) OECD 청년 기준(15∼24세)은 한국의 군복무· 대학진학 등의 청년층 특성을 충분히 반영하지 못하므로, ILO에서 제공하는 15∼29세(한국 통계청 청년 기준) 청년고용률 활용

청년층(15~24세)주7) 전일제 종사자 수는 지난 10년간(2014~2023년) 약 120만명(2014년)에서 80만명(2023년)으로 연평균 –4.4%씩 감소하여 연평균 성장률이 OECD 38개국 중 가장 낮았다. 반면, 시간제 종사자 수는 약 38만명(2014년)에서 56만명(2023년)으로 연평균 4.4%씩 증가하여 연평균성장률이 OECD 6위를 기록했다.

한경협은 “경기침체 장기화뿐만 아니라 노동시장 이중구조, 산업구조 변화 등의 구조적 문제로 청년층이 원하는 전일제 일자리가 줄어들며 시간제 일자리로 유입되는 청년들이 증가하고 있다”고 해석했다.

* 주7) OECD·ILO 등 국제기구의 청년 고용지표 대부분은 15∼24세 기준으로 산출

(여성) 지난 10년간 여성고용률 개선(55.0%→61.4%) 불구, OECD 하위권(30~31위)

저임금 비중도 개선됐으나(37.8%→24.5%), OECD 상위권(1~5위) 유지

여성(15~64세) 고용률은 지난 10년간(2014~2023년) 다소 개선되었으나, 여전히 OECD 하위권을 머무는 것으로 나타났다. 한국의 여성 고용률은 2014년 55.0%에서 2023년 61.4%로 OECD 평균 상승률(5.4%p)보다 높은 6.4%p 증가했으나, 최근 10년간(2014~2023년) 여전히 OECD 38개국 중 하위권(30~31위)을 벗어나지 못했다.

여성의 저임금 비중도 다소 개선되었으나 여전히 OECD 상위권을 유지하는 것으로 분석되었다. 한국의 여성 전일제 임금근로자 중 저임금 비중은 2014년 37.8%에서 2023년 24.5%로 다소 완화되었으나, 같은 기간 OECD 37개국 중 높은 수준을(1~5위) 유지했다. 한경협은 “여성이 임금 수준이 낮은 산업(음식·숙박업 등)과 직군(서비스·돌봄 등)에 상대적으로 더 집중되어 있다”고 해석했다.

(고령층) 고령층 고용률 10년간 OECD 평균 상회… 비자발적 재취업 가능성

청년·여성의 고용률이 OECD 평균에 미치지 못하는 것과 달리 고령층(55~64세) 고용률은 지난 10년간(2014~2023년) 꾸준히 OECD 평균을 상회했다. 한국의 고령층 고용률은 2014년 65.7%에서 2023년 69.9%로 4.2%p 상승했고, 같은 기간 OECD 중상위권(7~16위)을 유지했다. 한경협은 “주된 직장에서 은퇴한 고령층이 생계유지를 위해 은퇴 후에도 계속 일해야 하는 현상 때문”이라 해석했다.

취약계층 고용안정 위해 청년·여성·고령층 맞춤형 고용지원정책 필요

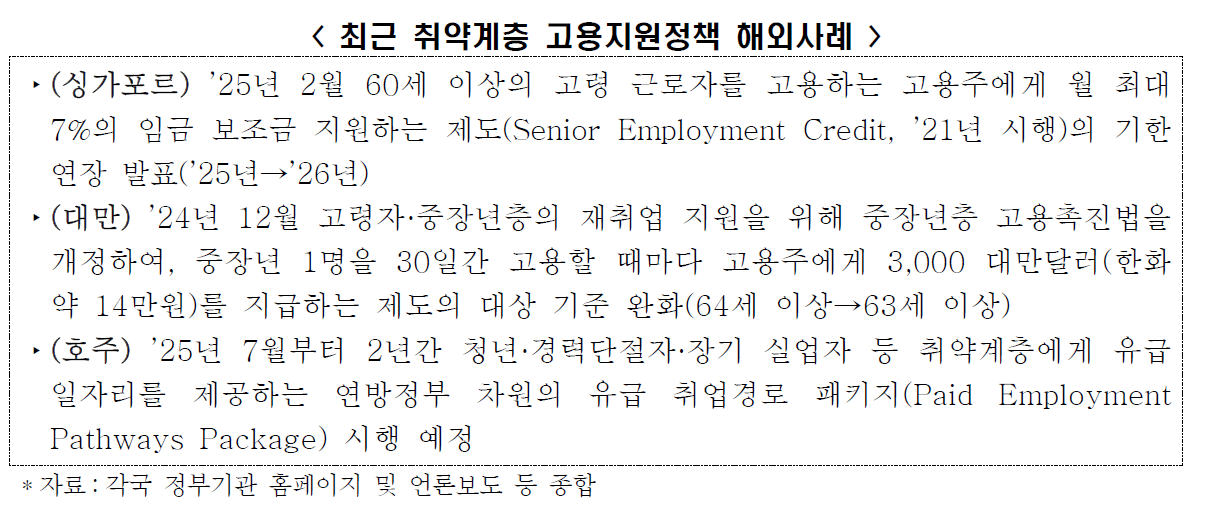

글로벌 경제 불확실성이 장기화됨에 따라 해외 주요국들은 고용 취약계층 지원을 위한 정책을 잇달아 발표하고 있다. 이상호 한경협 경제산업본부장은 “내수경기 침체 지속으로 취약계층의 고용 불안정성이 더욱 심화될 우려가 있다”며, “취약계층의 경제활동 촉진과 고용안정을 위해 청년·여성·고령층에 대한 맞춤형 고용지원 및 사회안전망 강화정책이 필요하다.”고 강조했다.